Wir haben uns bereits mehrfach zu den Call-Modalitäten von Bankanleihen geäußert und weisen schon seit langem darauf hin, dass Anleger und Emittenten diese Wertpapiere eher unter ökonomischen als unter emotionalen Gesichtspunkten bewerten sollten (detaillierte Informationen darüber finden Sie in Jims Blogkommentar, in dem er darüber berichtet, dass die Deutsche Bank im Jahr 2008 als erstes Kreditinstitut eine Call-Option für eine Lower Tier 2-Anleihe nicht gezogen hat).

Allerdings waren sogar wir überrascht, als Intesa SanPaolo Ende letzter Woche mitteilte, die Modalitäten einiger kündbarer (’callable‘), nachrangiger Anleihen modifizieren zu wollen, indem man die Call-Option bei all diesen Anleihen entfernt.

Die Vertragsbedingungen von Wertpapieren sind für Anleiheninvestoren eigentlich unantastbar. Wir befürchten natürlich, dass eine solche Veränderung eines Kontraktes unsere Rechtsansprüche beschneiden und den Wert der von uns gehaltenen Papiere mindern könnte. Aus diesem Grund werden ja auch mit großer Sorgfalt Anleihendokumentationen erstellt. Gleichzeitig fungiert ein Treuhänder im Allgemeinen als eine Art Schiedsmann, der die Interessen sowohl des Emittenten als auch der Anleger schützen soll. Aber wie kann der Treuhänder Intesa gestatten, die Konditionen seiner Anleihen zu modifizieren?

Die schlichte Entfernung der Call-Option aus den Anleihenbedingungen ist für Anleger zunächst einmal kein Nachteil. Denn falls jemand eine Option gegen dich hält und diese aus den Vereinbarungen streicht, Logik und der gesunde Menschenverstand sollten zu dem Schluss gelangen, dass sich die Lage des Anlegers gar nicht verschlimmert hat und sich lediglich die Position der Gegenpartei, die die Option gegen die andere Partei aufgekündigt hat, geschwächt hat. In der Theorie sind Sie als Anleiheninvestor besser gestellt. Warum sollte man sich also beschweren?

Dass Anleger in solchen Wertpapieren aber trotzdem beunruhigt sind, liegt daran, dass sie gehofft hatten, dass die Call-Optionen bei den Anleihen allein aus Reputationsgründen gezogen werden, um sie zufrieden zu stellen. Denn häufig betrachten Emittenten von Bankenanleihen die langfristige Imagepflege im Hinblick auf ihre Finanzierungslage als ausreichend lauten „Aufruf“ (bitte entschuldigen Sie dieses Wortspiel), um solche Papiere per Option zu kündigen.

Zu den Firmen, welche die Call-Optionen auf ihre Wertpapiere in der Vergangenheit üblicherweise verstreichen haben lassen, zählen insbesondere Unternehmen wie JP Morgan, die Deutsche Bank und die US Bancorp. Doch keine dieser Banken hat in diesem Zusammenhang eine Call-Option aus den Vertragsbedingungen ganz streichen lassen, weil sich eine solche Maßnahme für sie als abträglich erweisen könnte. Der Umstand, dass diese Banken weiterhin besitzen erlaubt ihnen, wie in dieser Woche bei nachrangigen Anleihen der US Bancorp der Fall, ökonomisch effizient Call-Optionen zu ziehen. Die „Nicht-Abrufer“ können ihren Finanzierungsbedarf auch weiterhin decken und interagieren weiterhin mit Investoren, deren Anleihenpositionen die Erwartungen nicht erfüllt haben.

In diesen schwierigen Zeiten sind Banken also offenbar eher gewillt, unter vornehmlich ökonomischen Gesichtspunkten zu agieren. Dadurch schwinden jedoch die Hoffnungen, die sich im Bewertungsniveau kündbarer Anleihen zuletzt widergespiegelt haben. Die Investor Relations-Abteilungen der Banken folgten bisher stets dem Motto „Don’t call us, we’ll call you“– eine Parole, die immer altmodischer erscheint.

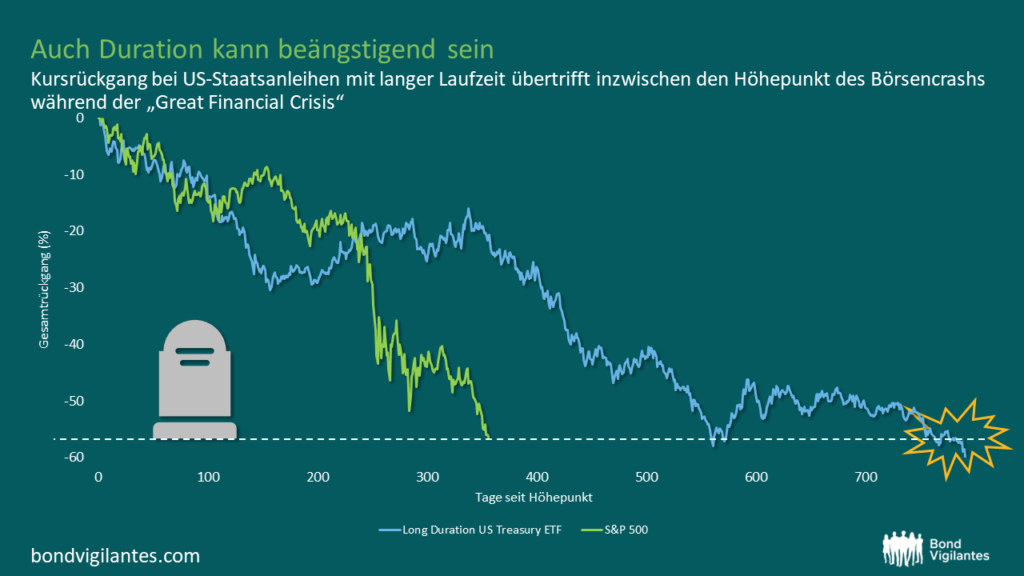

Am 9. Oktober 2007 kletterte das Sinnbild des Kapitalismus, der S&P 500-Index, auf ein Hoch von 1.565 Punkten. Gestern Abend schloss dieser Index bei 1.441 Zählern. Doch, nach nunmehr fünf Jahren, wie weit sind wir bei der Beseitigung der Bankenkrise wirklich gekommen?

Gute Nachrichten kommen diesbezüglich aus den USA. Zum ursprünglichen Auslöser der Krise dieser größten Volkswirtschaft der Welt – nämlich dem Platzen der Blase am Immobilienmarkt – haben wir uns bereits mehrfach geäußert. Erst kürzlich haben wir hier darauf hingewiesen, dass wir mittlerweile eine Verbesserung am US-Immobilienmarkt feststellen. Dabei handelt es sich um einen wichtigen Hinweis darauf, dass die US-Wirtschaft die Finanzkrise allmählich hinter sich lässt. Auch wenn die Arbeitslosigkeit immer noch hartnäckig hoch ist, geht der Trend am Arbeitsmarkt in die richtige Richtung. Gleichzeitig macht auch das Finanzsystem inzwischen wieder einen soliden Eindruck. Offensichtlich haben die Ankurbelungsmaßnahmen der Regierung also insgesamt Früchte getragen, wie etwa die staatliche Beteiligung an Banken sowie die Bereitschaft, schmerzhafte Entwicklungen zuzulassen, wie etwa im Fall von Lehman Brothers oder den Zwangsversteigerungen von Immobilien.

In Großbritannien haben die Wirtschaft und das Finanzsystem hingegen noch nicht wieder zu alter Stärke zurückgefunden. So hält der Staat immer noch Anteile an einigen größeren Banken. Dies spricht dafür, dass die Briten nach wie vor mit denselben Problemen zu kämpfen haben wie bereits vor fünf Jahren, auch wenn diese inzwischen nicht mehr so schwerwiegend sind wie damals. In der heutigen Ausgabe der Financial Times werden diese Schwierigkeiten im Zuge von zwei Titelstories noch einmal in den Mittelpunkt gestellt Zum einen wird die Lockerung der Vorgaben für Banken seitens der FSA, um die Kreditvergabe anzukurbeln und das Finanzsystem zu unterstützen, thematisiert sowie zum anderen die gestrige Rede des Präsidenten der Bank of England an meiner ehemaligen Universität aufgegriffen. Dort sprach er nämlich darüber, den Notenbanken hinsichtlich der Inflationsziele mehr Spielraum einzuräumen, um so Finanzkrisen zu vermeiden.

Derweil steht das dritte bedeutende Finanzsystem der westlichen Welt – Europa – vor ganz eigenen Problemen. Fünf Jahre nach dem Höchststand am Aktienmarkt hatten wir es kürzlich mit der seltsamen Situation zu tun, dass die deutsche Bundeskanzlerin während ihres Griechenland-Besuchs, bei dem sie die zukünftige Finanzierung des griechischen Staates regeln sollte, in einer Fahrzeugkolonne vorbei an illegalen Demonstranten durch Athen fuhr. Wir haben bereits des Öfteren zum Ausdruck gebracht, dass wir die Nachhaltigkeit einer politisch motivierten Gemeinschaftswährung in Frage stellen. Gleichzeitig bleibt die Finanzierung von Staaten, Privatpersonen und Unternehmen in vielen Teilen dieses Währungssystems schwierig.

Unserer Meinung nach müssen die Finanzsysteme durch staatliche Interventionen einerseits und eine Verantwortung seitens des Privatsektors andererseits saniert werden. Die USA haben es vorgemacht. Großbritannien folgt diesem Beispiel – hoffentlich mit Erfolg. In Europa werden die Probleme durch die gemeinsame Währung jedoch verschärft, und aus diesem Grund bedarf es nicht nur Veränderungen im Privatsektor, sondern insbesondere politischer Interventionen. Allerdings bleiben wir besorgt, ob die erforderlichen Maßnahmen letztlich auch wirklich ergriffen werden. Nach nunmehr fünf Jahren befindet sich die westliche Welt also offenbar immer noch auf ihrem Weg aus der Kreditkrise – aber in unterschiedlichem Tempo und mit mehr oder weniger Erfolg.

Die EZB wurde nach dem Vorbild einer unabhängigen Zentralbank geschaffen, in der Entscheidungen getroffen werden, die eher der Durchsetzung der wirtschaftlichen als der politischen Disziplin dienen sollen. In letzter Zeit scheinen sich jedoch ihre Rolle und auch ihr Mandat zu ändern.

Die Entwicklung der EZB hin zu einem verlängerten Arm des Staates wird durch die jüngsten Äußerungen von Herrn Weidmann verdeutlicht. Er zieht Vergleiche zwischen der aktuellen Ankündigung möglicher Anleihenankäufe und der massiven Staatsfinanzierung über die Notenpresse bei nicht unabhängigen Zentralbanken.

Die EZB hat nicht nur diese Entwicklung akzeptiert, sie will sich möglicherweise sogar selbst zum Staat aufschwingen. Ihr Programm zum Ankauf von Anleihen wird davon abhängig gemacht, ob ein souveräner Staat bestimmte Bedingungen erfüllt. Somit setzt die EZB dazu an, hinsichtlich der Kontrolle der Nettobesteuerung und der Ausgaben staatliche Befugnisse auszuüben. Das heißt sie hätte die Zuständigkeit sowohl für die Notenpresse als auch für die Ausgaben. Demnach wäre sie zwangsläufig auch mit der schwierigen politischen Aufgabe konfrontiert, bei Nichterfüllung der Bedingungen durch den jeweiligen Mitgliedsstaat die Notenpresse wieder zu stoppen. Kein Wunder, dass Herr Weidmann dagegen ist!

Dies ist nicht das einzige Beispiel für die stärkere politische Ausrichtung der Zentralbank in der letzten Zeit. Durch das ausdrückliche Ziel der Eurorettung um jeden Preis hat sie eigentlich bereits eine politische Entscheidung getroffen. Eine Währungsunion ist per Definition ein politisches Konstrukt. Daher ist die jüngste Übernahme eines Doppelmandats aus Inflationssteuerung und Eurorettung durch die EZB ein Schritt in Richtung einer stärker politisch orientierten Zentralbank.

Problematisch für die EZB in ihrer Rolle als politischer Akteur ist u. a. ihre Organisation, denn diese ist nicht gerade effizient oder demokratisch gestaltet. Da jedes Land nur eine Stimme hat, das heißt keine proportionalen Verhältnisse vorliegen, müssen die größeren Mitglieder gegebenenfalls Entscheidungen widerwillig mittragen, mit denen sie nicht einverstanden sind, und auch die Kosten dafür übernehmen (Deutschland). Zweitens erfolgt die Ernennung der Ratsmitglieder nicht nach demokratischen Grundsätzen. Und drittens sind die Ratsmitglieder in ihrer Eigenschaft als Präsidenten der nationalen Zentralbanken naturgemäß eher Volkswirtschaftler.

Eine Zentralbank und der Staat, in dessen unabhängigem Interesse sie theoretisch agiert, sind nie völlig entkoppelt. Die EZB wird immer mehr zum EZP (Europäisches Zentrum für Politik). Werden die europäischen Regierungen ihr die entsprechenden Kompetenzen übertragen? Wird sie in der Lage sein, mit diesen Kompetenzen richtig umzugehen?

Als Anleger gewöhnt man sich daran, mit bestimmten anerkannten Grenzen zu leben. So gilt zum Beispiel allgemein die Annahme, dass Zinsen nicht unter Null fallen können. Gelegentlich kam eine Laune der Geschichte vor und es gab negative Zinsen (in den 70er Jahren in der Schweiz), doch handelt es sich dabei eher um ein nur für Insider interessantes Kuriosum. Aktuell scheint jedoch eine massive Veränderung des Anlageklimas möglich.

Es gibt bereits einige Anleihemärkte, die sich im „Eiszeitalter“ unter Null befinden, wie z. B. die Schweiz, Dänemark, Deutschland, Finnland und die Niederlande. In diesen Fällen können Negativzinsen Ausdruck der Markteinschätzung einer Währung oder der Möglichkeit einer Re-Denominierung sein (wie bereits von Mike Riddell dargelegt – auf Englisch). Sie sind daher als Nebenprodukt externer Faktoren und nicht als das Ergebnis der jeweiligen Geldpolitik zu sehen. Doch jetzt besteht die Möglichkeit, dass die Geldpolitik der G7-Staaten die zuvor unvorstellbare Realität offizieller Minus-Zinsen einläutet.

Viele G7-Staaten setzen seit einigen Jahren auf sehr niedrige Zinsen und Maßnahmen zur geldpolitischen Lockerung. Sie scheinen sich trotzdem immer noch in einer prekären wirtschaftlichen Lage zu befinden, die durch hohe Arbeitslosigkeit, niedriges Wachstum und einen begrenzten fiskalischen Spielraum gekennzeichnet ist. Jetzt steht womöglich eine radikale Änderung der Rahmenbedingungen für Anleger an, wenn die Zentralbanken mit Zinssätzen unter Null experimentieren.

Theoretisch hört sich ein negativer Zinssatz einfach an: Wenn der Zinssatz bei -1 % liegt, erhält man bei einem Sparbetrag von 100 GBP nach einem Jahr 99 GBP von der Bank zurück. Ein rational denkender Anleger hätte natürlich auch die Möglichkeit, sein Bargeld einfach unter die Matratze zu legen und die Negativzinsen zu vermeiden, obgleich der Anreiz zu einem rationalen Verhalten durch den Verwaltungsaufwand und das Sicherheitsrisiko der Bargeldhaltung abgeschwächt wird. Die Zentralbank könnte Handlungen dieser Art ohne Weiteres dadurch einschränken, dass sie nicht ausreichend Bargeld druckt. Dann müsste der Großteil der Geldmenge elektronisch vorgehalten werden und könnte somit einem negativen Strafzins unterliegen. Eine Umsetzung von negativen Zinssätzen ist also durchaus möglich.

Aus Sicht der Zentralbank dürfte diese Vorgehensweise Wachstumsimpulse auslösen, da das Sparen unattraktiv und der Konsum angeregt würde, genau wie bei einer klassischen Zinssenkung. Im Extremfall könnte man Darlehenszinsen schaffen, die außergewöhnlich niedrig sind, bei Null oder sogar im negativen Bereich liegen.

Die Zentralbanken und Regierungen sehen sich trotz traditioneller und auch unkonventioneller politischer Maßnahmen nach wie vor mit Herausforderungen konfrontiert. Vielleicht ist es bald an der Zeit, dass konventionelle Instrument Zinssenkung auf unkonventionelle Weise zu nutzen, indem man die Zinsen in den negativen Bereich absenkt. Der nächste Schritt, den die Behörden ergreifen, könnte also bedeuten, dass die Volkswirtschaften mit einem Zinsklima unter Null leben müssen (Geldpolitik nach Schema „bzirc“ = „below zero interest rate climate“).

Viele Anleger und Kommentatoren sprechen derzeit von der finanziellen Repression. Die Tatsache, dass die nominalen Zinssätze bei Null oder beinahe Null liegen und die anschließende Übertragung dieser niedrigen Renditen auf die ganze Renditekurve bedeutet, dass die Renditen sowohl nominal als auch real betrachtet historisch karg sind. Dies wird als eine Bestrafung der Sparer durch die Regierungen und Zentralbanken angesehen.

Doch in vielen Fällen wurden Sparer von den Regierungen unterstützt und nicht bestraft, und zwar vom bescheidenen Sparer bei der Baussparkasse Northern Rock, dem aus der Klemme geholfen wurde, bis hin zum anderen Extrem, nämlich Fonds, die sich mit Anleihen von Fannie Mae oder Freddie Mac in den USA eingedeckt hatten. Diese Sparer wurden nicht unterdrückt, sondern gerettet, da die Maßnahmen der Regierungen und Zentralbanken (wie zum Beispiel die implizierte Subventionierung von Banken) den Wert ihrer Kapitalanlagen geschützt haben. Die Gesamtrenditen wurden dadurch für die Sparer erhöht. Im Gegensatz dazu hätte das freie Spiel des Marktes zu erheblichen Verlusten geführt.

Die Kommentatoren scheinen vergessen zu haben, wie sehr Sparer von den Behörden geschützt wurden und immer noch geschützt werden, denn diese betreiben finanzielle Rettung und nicht Repression. Leider gelangen wir nun eventuell an den Punkt, an dem manche Behörden die Sparer nicht mehr länger retten können. Anleger müssten dann möglicherweise mit einem Kapitalverlust rechnen, anstatt eine magere Rendite zu erwirtschaften. Erst dann kann man von Repression statt Rettung sprechen!